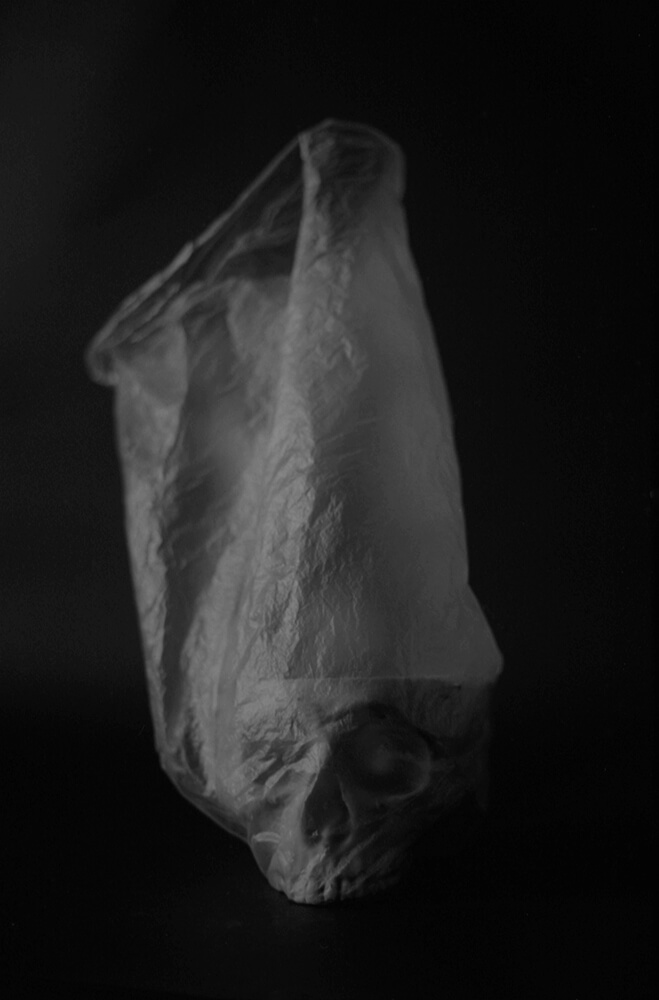

Vanités au cochon : « Elle s’affaire. Ses mains glissent sur mon épiderme, ajustent, lui donner un axe, une stabilité fragile. Ça glisse, c’est mou. D’abord, ce n’est qu’un désordre, un amas de chair, un accident sur le bois, une tâche. Puis, lentement, patiemment, elle me redresse.

Je sens la poussée, elle jauge et soupèse. Un tour sur moi-même. Elle ajuste. Ses doigts tâtent les points d’équilibre. Elle me permet un cou, un rictus, un regard. Quelque chose d’indécis, un œil humide où l’espace se reflète encore un peu. Je suis là, à la limite de tomber. Elle tourne autour de moi, mesure la lumière qu’elle façonne. Moi, je ne bouge pas et pourtant je suis là, posé sur cette fragile verticale où je ne devrais pas être. Ce n’est pas une image, pas encore. Ce n’est pas une forme, mais une mise en tension.

Je la regarde, sans souffle pour exister, et pourtant je la regarde. Ce n’est plus elle qui me construit, c’est moi qui m’impose à elle, dans cet espace réduit où elle voudrait que je prenne sens. Elle s’éloigne, cadre, attend. La lumière s’épaissit.

Elle appuie.

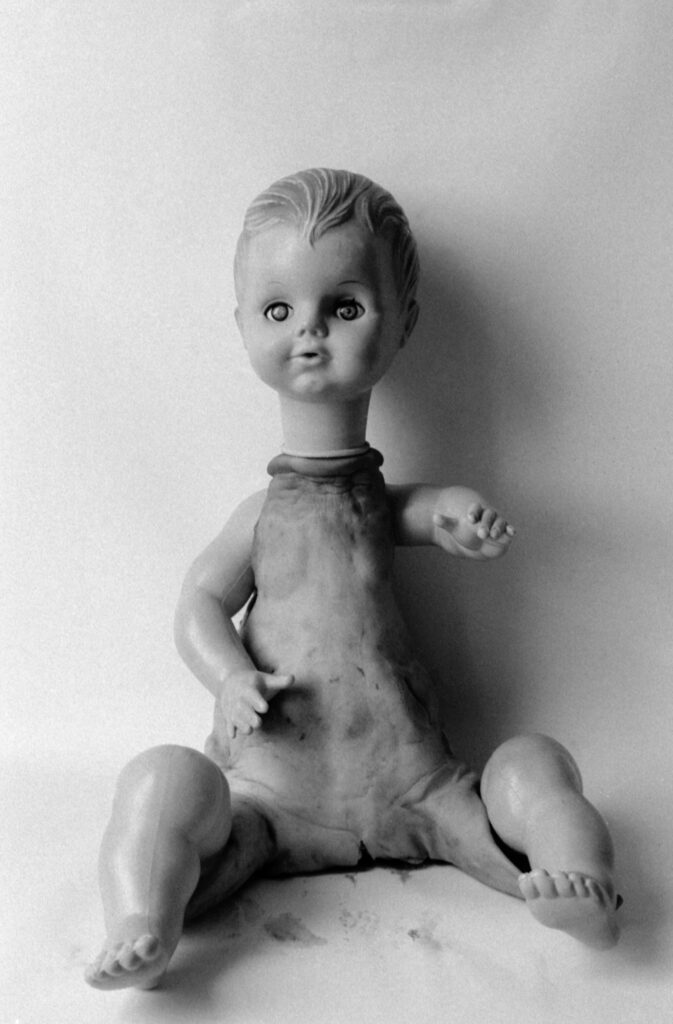

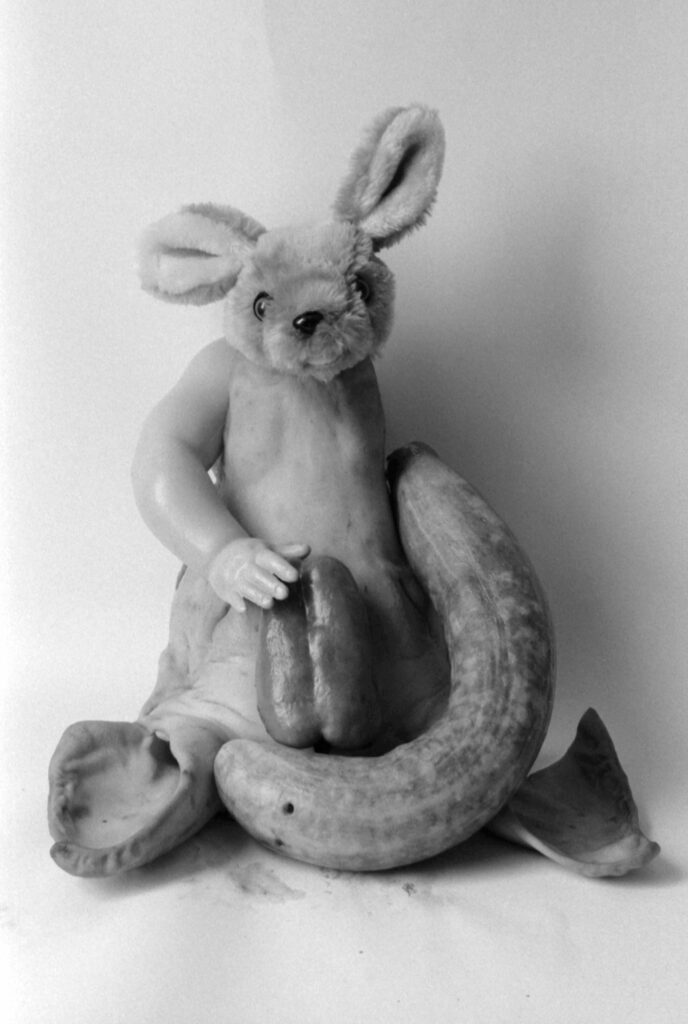

L’image d’un buste de mannequin recouvert d’une tête de cochon crée une distorsion entre humanité et animalité, en conservant un lien avec les représentations allégoriques classiques. Ici se mêlent éléments de la sculpture classique et symbolisme animalier, qui incite à confronter l’humain et le bestial, souvent exploré dans les histoires de l’art sous des formes multiples, notamment dans les natures mortes et les Vanités.

Historiquement, le genre des vanités, surtout pendant la période baroque, faisait souvent appel à des objets comme des crânes, des bougies, des fleurs fanées, ou des instruments de musique, symbolisant à la fois la beauté et la fugacité de la vie humaine. Ces œuvres évoquaient la transience de l’existence, tout en rappelant la mort inévitable à travers des symboles bien connus. L’image du buste de mannequin avec une tête de cochon peut être comparée à ces représentations : elle présente une forme humaine déformée par l’ajout d’un élément animal, une inversion qui interroge sur la place de l’humanité dans la chaîne de la vie et la mort.

Vanités au cochon & poulet.

Il est possible de la mettre en parallèle avec des œuvres d’artistes contemporains comme Maurizio Cattelan, qui dans son travail, joue fréquemment avec des représentations provocantes de l’humain et de l’animal. L’œuvre « La Nona Ora« , qui représente le pape Jean-Paul II écrasé par une météorite, utilise des symboles choquants afin d’évoquer la fragilité humaine, de manière similaire à la tête de cochon placée sur le mannequin. Cette défiguration de l’humain par l’animal n’est pas qu’une question esthétique, mais soulève des questionnements sur l’ordre naturel et social.

De même, cette vanité pourrait se rapprocher des travaux de Hans Bellmer, qui a utilisé des mannequins de manière dérangeante dans ses sculptures pour interroger la sexualité et la mort. Même si l’intention dans le travail de Bellmer est différente, l’utilisation de la figure humaine comme une forme modifiable, décomposée et dénaturée dans un but symbolique, renvoie à la même idée de l’humain dans une position instable et incertaine.

L’intermédiaire que constitue la tête de cochon, tout comme les vanités du passé, rappelle que la vie, aussi humaine soit-elle, n’est qu’un passage avant la mort. Mais cette mort, représentée sous des formes animales et grotesques, ne fait qu’ajouter à la réflexion philosophique : l’animalité, loin d’être une dégradation, devient un moyen de questionner la nature humaine elle-même.