En tant qu’enfant j’ai toujours eu goût pour les histoires effrayantes ou les images inquiétantes. Il ne me semble pas qu’il s’agissait pour ma part d’une fascination morbide, mais d’une étape normale du développement émotionnel et symbolique. Avec ma fille, la peur, dans un cadre de jeu et en photographie, devient un moyen d’apprentissage. Elle lui permet d’expérimenter des émotions fortes sans danger réel et de construire ses repères, tout comme je pense l’avoir fait moi-même à son âge en parcourant les ouvrages de peintures, de photographies, les musées et autres BD et films, pas destinés à priori à ceux de mon âge.

Les contes traditionnels, les récits fantastiques ou certaines formes d’imagerie « gruesome » remplissent cette fonction. Ils mettent en scène des situations de menace ou de violence symbolique (ogres, monstres, disparition, mort) qui aident à donner une forme narrative à des angoisses diffuses. En tant qu’enfant on y apprend que la peur peut être traversée, que l’inconnu peut être représenté et nommé.

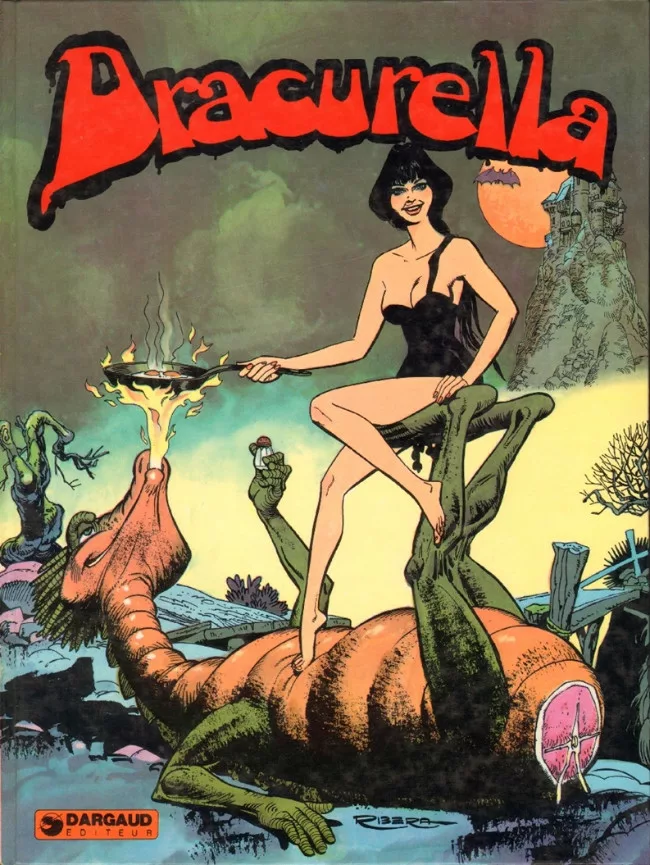

« Dracurella est une série de bande dessinée fantastique de l’Espagnol Julio Ribera publiée à partir de 1973 dans le périodique de bande dessinée Pilote. «

Depuis Wikipédia.

(Un hommage à la B.D de Dracurella: un ouvrage incontournable qui célèbre la dosmesticité, le confort moderne, les romans à l’eau de rose et le gâteau au chocolat: Mr Hyde est psychanalyste, le dragon un amant idéal, la belle-mère à la pomme est commerciale spécialisée en cosmétiques)

Des auteurs comme Bruno Bettelheim (Psychanalyse des contes de fées) ou Pascal Quignard (Les Désarçonnés) montrent que cette confrontation contrôlée avec l’effroi relève d’un processus initiatique. Chez Quignard, la peur est associée au « désarçonnement » : une expérience qui renverse l’équilibre et oblige à se repositionner. Dans certaines cultures, comme le rite inuit évoqué par Quignard, les adultes effraient les enfants pour leur apprendre à reconnaître la peur et à ne pas la fuir.

L’exposition à la peur favorise la compréhension du risque, de la perte, de la mort et de la transgression. Le goût pour le macabre dans les fictions enfantines est ainsi moins une déviance qu’un mécanisme d’intégration : un moyen de s’approprier le monde en affrontant, à petite échelle, ce qu’il a d’inquiétant.

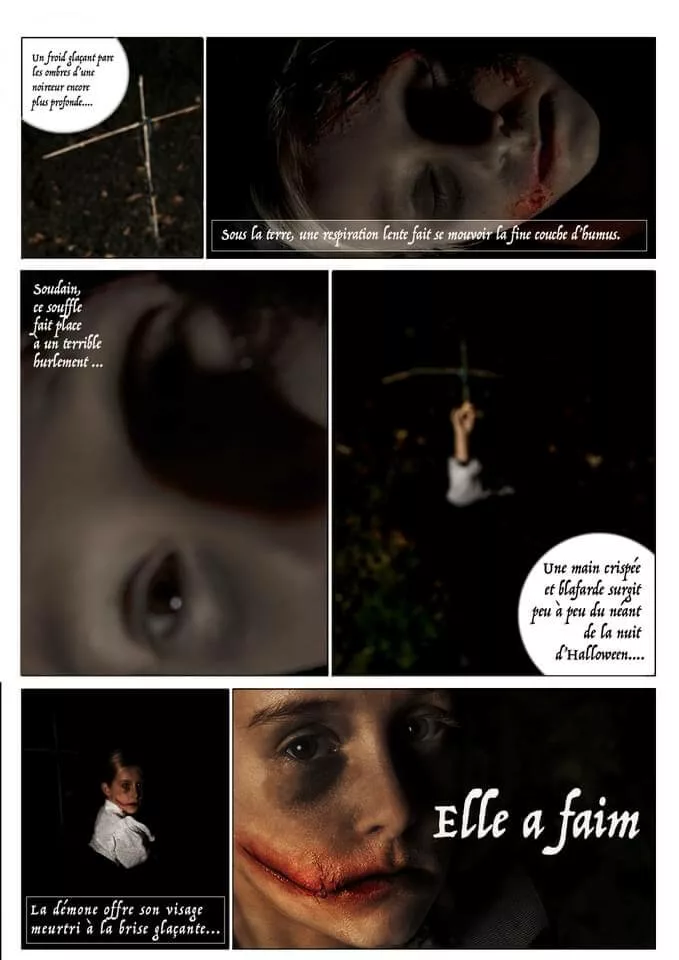

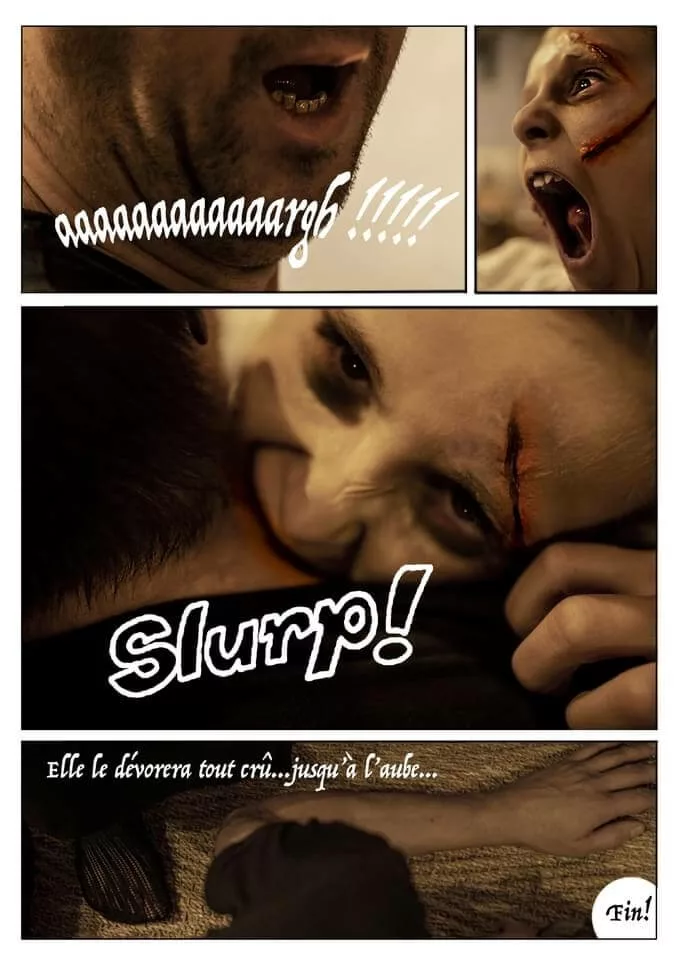

La nuit de Samain et tubes de colle

Une nouvelle occasion de s’amuser ensemble, en mettant en scène cette « nuit de Samain » à notre manière. Une petite respiration dans le quotidien. Quelques pages de plus à ce nouveau chapitre de l’album de famille en version B.D. Un exemple assez marquant, de nos tests de maquillage d’horreur pendant la période de confinement. De la colle en tube, du fond de teint, du rouge à lèvres, et un peu de gouache noire.