Jouer, c’est faire.

Jeu et réalité : l’espace potentiel – Winnicott, Donald Woods – 1975

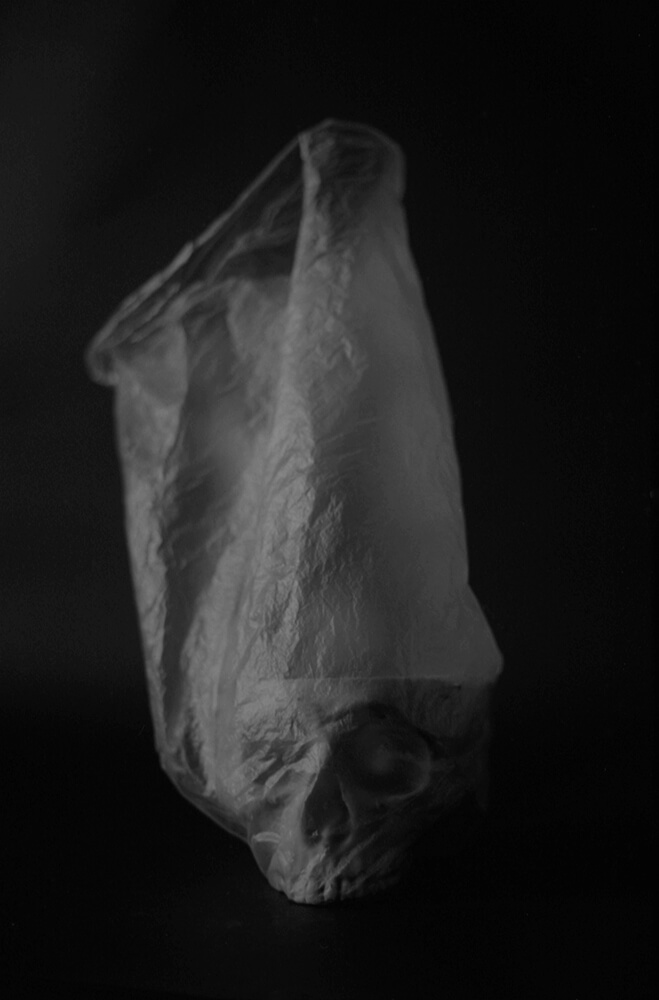

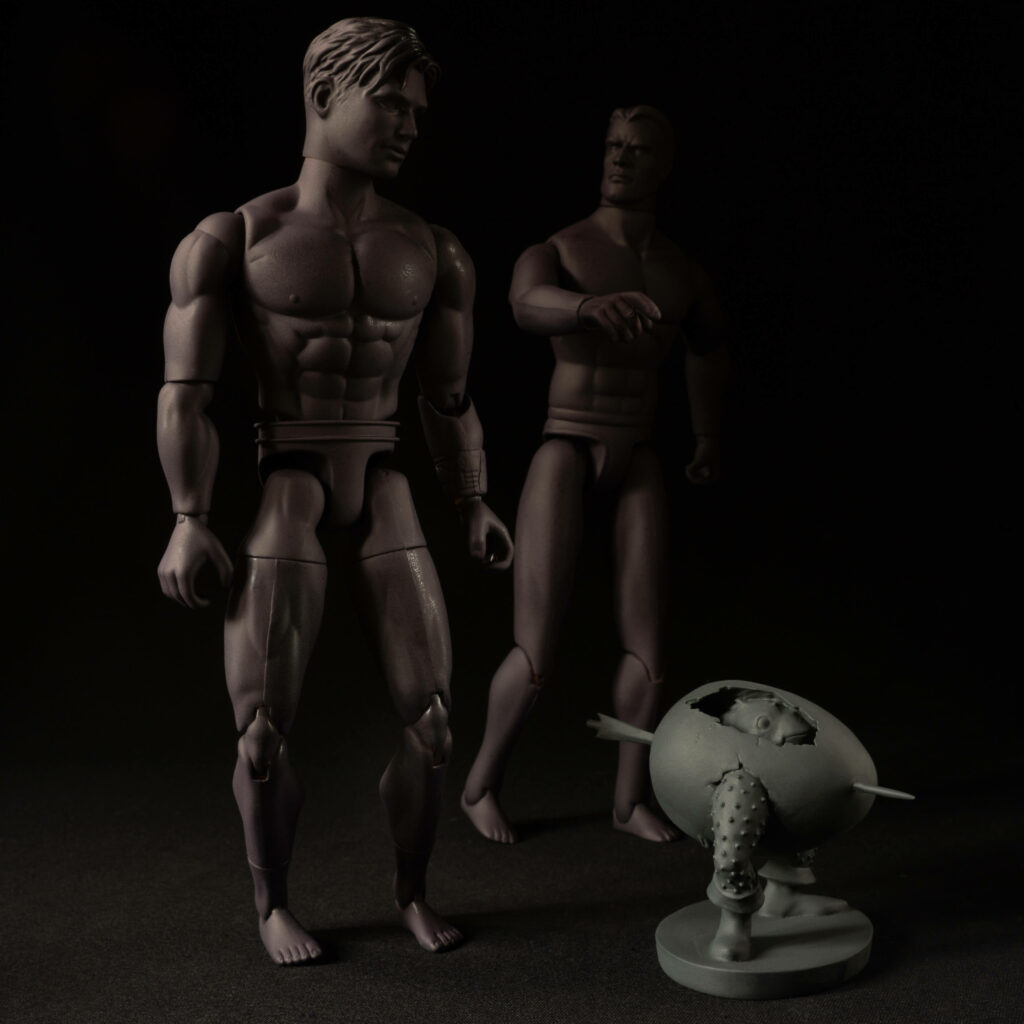

Ici, les images rassemblent des jouets récupérés, souvent ceux délaissés par l’enfance. Ainsi, une fois repeints, uniformisés dans différentes nuances de noir, ils deviennent matière à une autre mise en scène.

Le jouet est envisagé comme un objet de nature morte. Un résidu du jeu, de la consommation et des représentations sociales qu’il véhicule. Derrière leur apparente innocence, ces formes rejouent des systèmes de pouvoir, de conquête et de hiérarchie. Autant de modèles d’apprentissage du monde.

Le Pop Art et ses héritiers ont largement utilisé ces objets. Ils en ont révéler la charge idéologique, jouant du détournement et du décalage. Mais l’espace culturel a fini par absorber cette critique : elle est devenue, à son tour, un vaste terrain de jeu. Les enfants, main dans la main avec les adultes, évoluent désormais dans les espaces culturels à travers des dispositifs ludiques et participatifs qui prolongent, sous couvert d’éveil ou d’ouverture, les mécanismes mêmes de distinction et de perpétuation sociale.

Le sarcophage Ludovisi, IIIe siècle apr. J.-C., extrait, Palazzo Altemps.

Néanmoins, le noir qui enveloppe cette série ne cherche pas à répondre à cela, ni à rejouer le renversement ironique. Il marque une distance.

Ces figures deviennent les acteurs mêmes de ce pour quoi elles ont été créées.

Soldats, héros, dinosaures, bambins — tous rejouent, à vide, les récits et les rôles qu’ils étaient censés transmettre.

De cet univers uniforme et sombre, le dispositif de divertissement se dissout. Le jouet se retourne sur lui-même, exposant la mécanique symbolique qu’il servait à dissimuler.